私たちの取り組み

- 大切な資源を持続可能な形で有効活用していくため、継続的に改良・工夫を進め、環境保全に貢献していきます。

- CSV Goals

-

※別途記載のない限り、基準年は2015年、目標年は2025年

容器&リサイクル

(循環型社会)設計

- 100% サステナブル素材※の使用率(2030年までに)

- 100% サステナブル素材※使用製品の割合(販売本数ベース)

- 35% さらなるPETボトルの軽量化(2004年比)(2030年までに)

パートナーと連携した回収

- 100% 販売量と同等の回収量(2030年までに)

- 環境保護団体や業界団体との幅広い連携(2030年までに)

※サステナブル素材:「ボトルtoボトル」によるリサイクルPET素材と植物由来PET素材の合計

- ポリシー

- 環境に関するポリシー

容器&リサイクル(循環型社会)

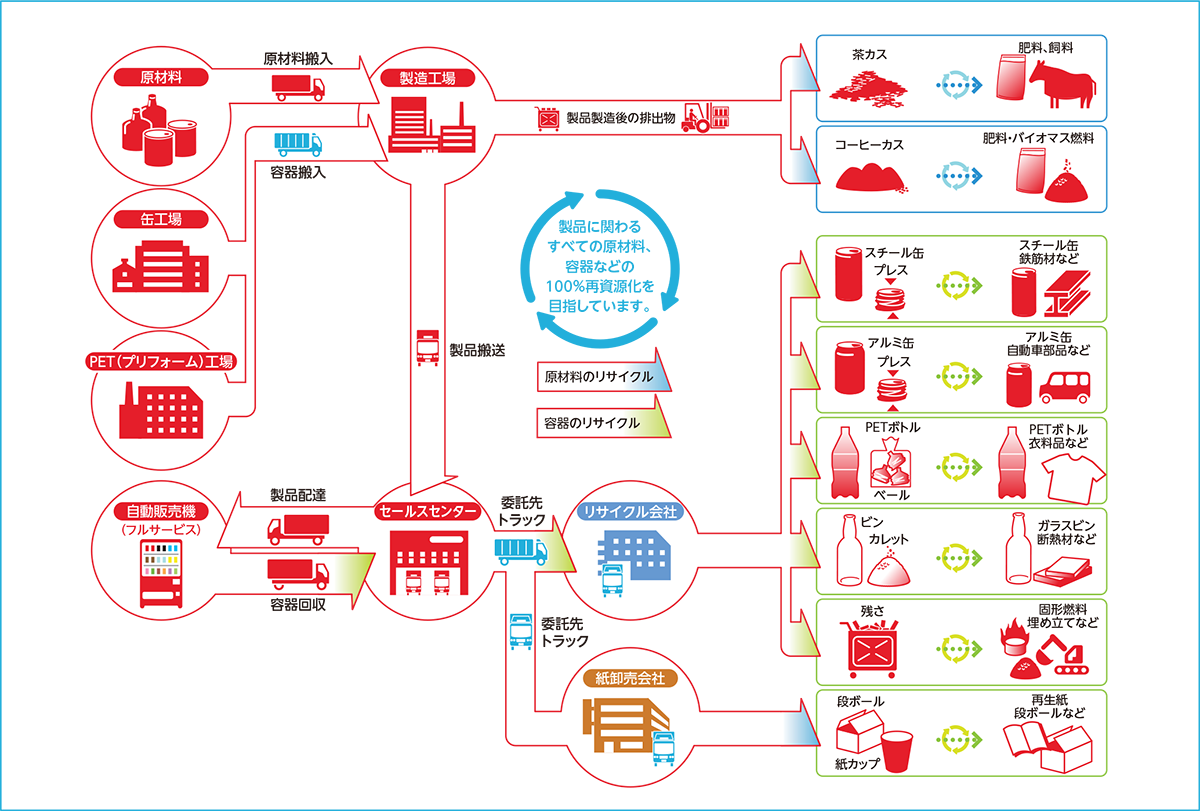

原材料&容器のリサイクル

製品のライフサイクルの各プロセスにおいて発生する排出物は可能な限り回収やリサイクルを行い、環境負荷の低減を図っています。製造にともない発生する廃棄物の削減や在庫コントロールによる製品廃棄ロスの削減、空容器の水平リサイクル、環境にやさしい容器の採用など、さまざまな取り組みを進めています。

工場廃棄物のリサイクル

製造にともない発生する廃棄物の分別・リサイクルをすべての工場で推進し、継続してゼロエミッションを目指しています。

発生量の大部分を占めるコーヒーかす(リサイクル率100%)、茶かす(リサイクル率100%)を、肥料や飼料として再資源化しています。

東海工場では産官学共同で、コーヒーかす、茶かすの有効活用に関する研究を進めています。

工場廃棄物の

リサイクル率

リサイクル率

約98.3%

(2024年末時点)

(前年差-1.2%)

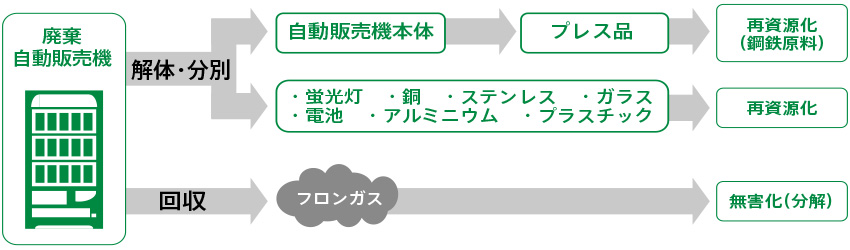

自動販売機のリサイクル

老朽化した自動販売機は再資源化しています。

処理施設などにて、老朽化した自動販売機の解体・分別を行い、フロンガスの適正な回収を実施しています。