コーポレートブログ

【国際女性ウィーク】サンリオエンターテイメント小巻亜矢氏と当社の荷堂が語る「女性のキャリア形成」

2025年5月19日

当社では、国際女性デーである3月8日を含む1週間を「国際女性ウィーク」と定め、これまでにジェンダー平等や女性のキャリアについて考え、学び、気づきを得るための機会を設けて来ました。

2025年の国際女性ウィークの第二弾は、株式会社サンリオエンターテイメントの小巻亜矢氏をお招きし、執行役員 フードサービスカンパニー プレジデント 最高経営戦略責任者 兼 経営戦略本部長の荷堂真紀、執行役員 最高人事責任者 兼 人事・総務本部長の東由紀とともに、女性活躍推進の取り組みを考える社内啓発イベントをオンラインで実施。小巻氏の経験や働き方への思いを交えつつ、女性のキャリア形成について社内から集まった質問を元に議論を交わしました。当日の模様をお伝えします。

色とりどりの個性が集まり、尊重しあい、新たな価値を生み出す

当社の中期経営計画「Vision 2028」では、目標達成に必要となる人的資本を組織のあるべき姿から定義し、人事戦略で取り組むべき重点エリアを特定しています。イベント冒頭、司会を務める当社の執行役員 最高人事責任者 兼 人事・総務本部長の東由紀は、「そのすべてにDE&I(※)が関わっている」と述べました。

※ 多様性(Diversity)、公平性(Equity)、包摂性(Inclusion)の頭文字。多様な人材が活躍する組織を目指して行われる取り組みや考え方を指す

東は、さまざまな地域にあったボトラー社の統合を経て、多様な価値観を持った人材、文化が共存しあい現在につながっている歴史に触れつつ、これからも多様性を活かしあい、DE&Iを進めていくことが欠かせないと語り「本日のイベントは、私たち一人ひとりが多様なキャリアや働き方について考える貴重な機会となるはず」とイベントの意義を伝えました。

モヤモヤを晴らす第一歩は「自分をより深く知ること」

続いて株式会社サンリオエンターテイメント 代表取締役社長の小巻亜矢氏が登壇。これまでさまざまな場所で女性のキャリア形成に向けた思いを発信してきた小巻氏は、その際必ず「Believe in yourself」というメッセージを伝えていると話します。

多くの女性がモヤモヤしているのは、「ありたい姿」が分からなかったり、自分に自信がなかったり、明確なロールモデルを持てなかったりするからでは、と問いかけつつ、ライフイベントに振り回されることの多い女性特有の環境について言及し「変化の激しい中、将来を見通すことは難しい」と共感します。

その上で小巻氏は「まずは自分をより深く知ること」を勧めます。ベースになっているのは「対話的自己論」という心理学の理論。自分の心の声を聞き、対話し、理解しながら一歩を踏み出すことで、ポジティブな変化をもたらす考え方です。

「これまでの人生でどんな人と出会い、どんな出来事を経験してきたのか。自分に影響を与えた人や言葉や出来事は何だったか。どんな出来事が転機になって考えや価値観が変わったか。性格や、自分の深いところに根ざしている価値観、ずっと変わっていないものもあるはずです。

頑張り屋の自分や怠け者の自分、やさしい自分や残酷な自分、嫉妬深い自分、寛容な自分、そんないろいろな自分があなたをかたちづくっています。そんなふうに人は、自分自身の中に多様性を持っているのです」と、自己の中の多様性に気づかせてくれるシーンもありました。

「未来のバス」に乗っていてほしい自分は?

自分自身をより深く知るための手法として、小巻氏が紹介してくれたのは「バスのメタファー」。今の自分を1台のバスに例えたとき、車内の席にどんな自分がいるかを可視化するワークです。

運転席には、今の自分を表すキャッチコピーを「○○号」と記し、席ごとに「○○な自分」を書き込む。外から見えやすい窓側には「カッコつけな自分」、外から見えにくい場所には「嫉妬深い自分」など、席順も意識して書き込みます。小巻氏は「そのときに、各座席にいる自分の声も意識してほしい」といいます。

たとえば、母親としての自分は「もっと子どもと一緒にいたい」「おやつを手作りしてあげたい」と考えているけれど、職場での自分は「もっと仕事に時間を費やしたい」「期待に応えたい」と思っている。

「そんなときには、母親としての自分と職場での自分を俯瞰し、第三者としての自分が仲裁してあげることで葛藤を乗り越えられるかもしれません。母親としての自分に『家に帰ったら思いきり子どもを抱きしめてあげよう、でも午後の会議に集中してやりきろう!』といったように、自分をコントロールするための声がけをしていくのです」。

バスの行き先については「未来のバスから考えてみて」と小巻氏はいいます。3年後のバスには「こんな資格を取っている自分」「イライラしない自分」「適度に自分を甘やかしてあげられる自分」など、どんな自分が乗っているといいかを考えるのです。

「理想の自分が乗ったバスで、3年後の自分には何ができるでしょうか。そうやって未来から逆算していくと、『あの人に話を聞きにいこう』『こんな本を読んでみよう』と、行動が少しずつ変わっていくはずです。」

小巻氏は「自分の人生のハンドルは自分のもの」と話しつつ、「とはいえ、落ち込んで何も考えられないときもある」といいます。そんなときは、「1週間、落ち込んだ自分でいてもいいよ」と言ってあげることも大切だと述べます。

「人生の中では本当に大変なことも起き、休業してでも自分をリセットしたほうがいいことや、期間限定で逃げた方がいいこともあります。私はそうした期間を経てパワフルな変化を起こす人もたくさん見てきました。

『私は自信がない』『自分には管理職なんて無理』と思っている自分がいてもいいんです。でも、『管理職の○○さんはかっこいい』と少しでも思う気持ちがあったら、どの自分がそう思ったのか、耳を傾けてみてほしいと思います。頑張り屋さんの自分なのか、これまでチャレンジしてこなくて引け目を感じている自分なのか。そうした自分の声を聞いてみると、これまでとは違う考え方ができるかもしれません。」

どんな挑戦も、最初は小さなステップから始まるもの。そうして挑戦するモードが身につくと、振り返ったときに自分の変化や新たなキャリアの築きを感じられるようになるはずです。

世の中は変化し続けています。明確にキャリアを描くのは難しいですが、いつでも自分の声を聞き、臨機応変に対応していくことが大切だと小巻氏は結びました。

「わがまま」だと思わずにリクエストすれば、次の誰かの役に立つ

続いては当社の荷堂が加わり、事前に参加者から募った質問をもとにパネルセッションを行いました。

Q. 仕事で壁にぶつかったり、このままでいいのか悩んだりしたときに、どうやって壁を乗り越えてきた?

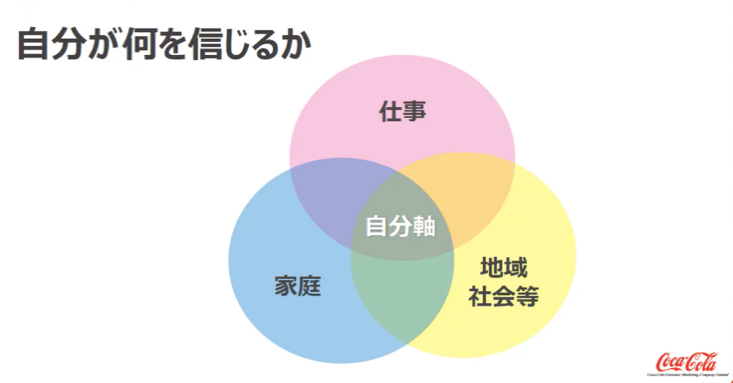

荷堂: 私は、自分がどうしても譲れないものや信じているものを「自分軸」と呼んでいます。それが明確になれば、仕事や家庭、地域・社会・趣味など、自分を取り巻く物事がアメーバのように形を変えていくと思います。仕事を頑張りたいときには、家庭をお休みすることもあるかもしれません。自分軸を持っていれば、その時々で調整できますよね。

私の場合は学生時代に結婚したため、社会人になったタイミングでは、すでに仕事と家庭が両方あり、必然的に自分軸を持ってやっていくしかなかったんです。自分にとってどうしても必要なものを見極め、それ以外のものは壁だと思わないようにしてきましたね。

Q. 会社での女性活躍推進で、意識して行っている言動や考え方は?

小巻氏: 私は全社員と1on1を行い、性別問わずリクエストを聞くようにしています。社会的にも企業内でも制度は整ってきているものの、本当に必要なことは一人ひとり違いますよね。そうした要望を「ぜひ、わがままだと思わずに言ってください」と呼びかけています。

仕事はしたい。でも子どものことが気になる。そんな声を聞けば「家事をサポートする制度があったら助かるのではないか」といった新たなアイデアも出てきます。わがままだと思わずにリクエストすることが、次の誰かの役に立つんです。

Q. 女性が活躍する企業で生まれるイノベーションの例とは?

小巻氏: 当社はかわいいコンテンツやサービスを提供していくことがミッションです。しかし約10年前までは、意思決定の場に参加するのは男性ばかりでした。せっかく600人規模の女性スタッフがいるのに、その人たちの声を聞かないのはもったいない。そこで女性が意思決定に参加するための仕組み作りを進めました。

そうすると「今はこんなものが流行っている」「こうすればもっとお客さまに喜ばれる」など具体的な意見が集まるように。子育て中のメンバーの意見も積極的に聞き、「両立は子どもが小学生になってからのほうが大変」といった声をもとに、時短制度の見直しも行っています。

Q. これまで「女性だから」苦労したことは?その乗り越え方は?

荷堂: 最初に就職した会社では、システムエンジニアとして顧客先を頻繁に訪問する業務にあたりました。ある顧客先は女性がほとんどおらず、女性専用のお手洗いがありませんでした。仕方なく男性用お手洗いの個室を使用し、使用中は個室のドアに「荷堂が使用中です」と書いた紙を貼るようにしたんです。

苦労が際立つ話かもしれませんが、これにより大きなメリットが。当時、私以外にもその顧客先へ派遣されている男性社員がたくさんいたのですが、全員企業名で認識されており、個人名で呼ばれることはありませんでした。でも私はトイレの張り紙により「あの荷堂さんだ」と個人名で認識してもらえるようになったんです。女性ならではの難しさを感じたときにも、考え方一つで自分のメリットに変えていくこともできるのではないでしょうか。

小巻氏: 私自身は「女性だから」という理由で苦労したことはあまりないのですが、先輩たちからは苦労話をたくさん聞きました。今は制度も進み、女性を尊重しないこと自体がネガティブに捉えられる時代です。とはいえ会議に出ると、ほとんどが男性ということもある。そんな場では議論に入りにくいと感じることもありますね。

乗り越えるコツは、自分と対話することだと思います。私の場合は「せっかくここに来ているんだから、必ず3回は発言しよう」などと決めています。私自身、根が負けず嫌いということもあって、「自分がここにいる意味」を考えることで乗り越えてきました。

Q. 女性社員比率が低い会社での、女性活躍のためのアイデアは?

小巻氏: 女性同士がチームになることが大切だと思います。女性が1人だと男性対女性になり、2人だと「あのコンビが何かやっているね」と思われる程度。でもこれが3人だとチームになって、一気にパワフルになれるんです。チームとして自分たちのやりたいことや困っていることを発信し、職場の改善につなげていく。それが第一歩になると思います。

※記載された情報は、公開日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※記載された情報は、公開日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。