コーポレートブログ

一人ひとりのスキルを最大化する。数千人規模の学びを支える、コカ・コーラ ボトラーズジャパンの新営業能力開発プログラムとは?

2025年11月5日

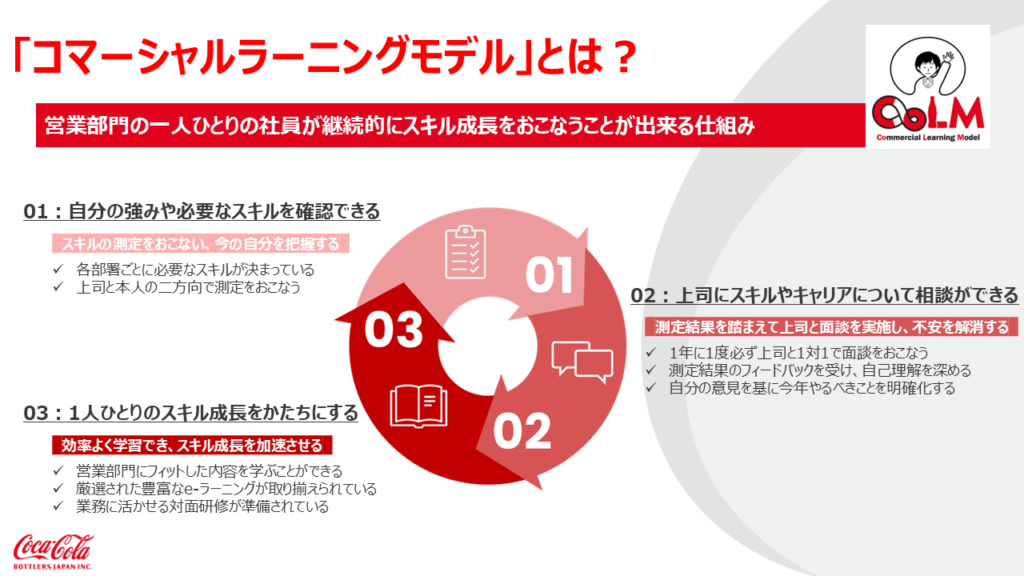

社員に求められるスキルは、時代の変化とともに大きく変わっています。当社では、営業部門における社員一人ひとりのスキルを可視化し、継続的にスキル成長できる新たな能力開発プログラム「コマーシャルラーニングモデル」を導入しました。

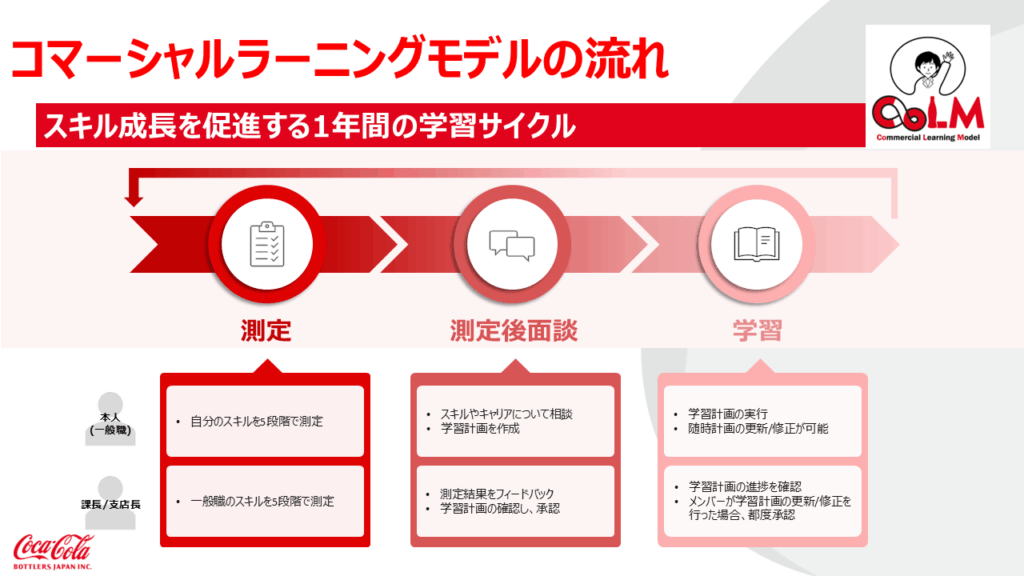

対象は営業を中心とし、営業企画部門も含めた数千人。職種別に整理されたスキルリストを基盤に、スキル測定・面談・学習のサイクルを年間で運用しています。

プログラムを主導した平川(コマーシャルコンピテンシーデベロップメント部 部長)は、そのねらいを「新人から経験豊富な社員まで、自分に必要なスキルを明確にして意欲的に学べる環境をつくること」と語ります。変化に適応するために自律的に学ぶ文化を、どのように根付かせていくのか。営業部門の能力開発をおこなっているコマーシャルコンピテンシートランスフォーメーション課のメンバーに取り組みの現在地を聞きました。

これからの時代に適用したスキル成長プログラム

当社のバリューの一つである「Learning」。常に学びながら成長し、誰もが働きたいと思う職場をつくることは、私たちのビジョンでもあります。

昨今、私たちを取り巻く市場環境はかつてないほどのスピードで変化しています。平川は「外部環境の変化にただ流されるのではなく、自らの価値観を見つめ直し、考えをアップデートし、新しいことを学び続けていくことこそが、これからの時代において、お客さまに“本当に価値あるもの”をお届けするために欠かせない姿勢になる」と話します。

時代の変化に伴い、営業部門にも多様なスキルが求められる中、「コマーシャルラーニングモデル」では、社員が自分に必要なスキルを明確にし、自律的に学び続ける環境を提供しています。

プログラムは新人から経験豊富な社員まで、営業部門に属する社員を対象に、1年を1サイクルとして運用しています。本人と上司によるスキル測定を実施し、1対1の面談で結果をすり合わせます。そして、面談内容を踏まえて目標を設定し、eラーニングや研修を通じて学習を進めます。翌年の測定時には、前回との比較により、自身のスキル成長を実感できる仕組みです。

プログラム開発を担当した佐藤は、「このプロセスの目的は、単なる学習の提供ではなく、成長を見える化することにあります」と説明します。

スキルレベルは5段階で、1人で業務を遂行できるかどうかを基準に自身と上司の二方向から測定。結果は昇進には直結しませんが、社員がいまの自分の強みや課題を認識し、最適な学びを選び取るための指針として機能しています。スキル測定を点で終わらせず、スキル成長のための学習、学びを活かす実践と一貫性のある仕組みとしました。

ボトムアップでつくる「納得感のある仕組み」

トップダウンではなくボトムアップで設計されたことも、コマーシャルラーニングモデルの大きな特徴です。

磯野は「現場が主体となって、自分たちに必要なスキルを定義することを重視しました」と振り返ります。部署ごとに業務内容を把握したメンバーが集まり、実際の業務に基づいて必要なスキルを抽出。職種別スキルリストは数十種類に上りました。

「自動販売機部門の新規開発チームでは、“市場の可能性を嗅ぎつける嗅覚”というユニークなスキルも出てきました。社員が自分たちの仕事を自分の言葉で整理する機会にもなり、現場の意見を取り入れることで、納得感のある内容にできました」と磯野は続けます。(2025年10月時点)

営業部門にフィットした学びのコンテンツ

学習内容の設計にもこだわり、学んだことを業務ですぐに活かせる工夫をしています。

たとえば、e-ラーニングでは数多くのサンプルから業務に役立つ内容を厳選。検索する際はキーワード検索だけでなく、自身のスキルリストと紐づいた「おすすめ講座」を表示する機能も搭載されているので、すぐに学びを始められるようになっています。

また、外部のeラーニングだけでなく、当社独自の内制コンテンツも用意。営業の基礎を学ぶ「チャネル基礎」や、利益構造を理解する「ファイナンス」など、実務に直結する内容が特徴です。

中畑は「ファイナンスでは、社内の管理会計やレベニューグロスマネジメントといった当社独自の考え方を学びます。数字の背景を理解することで、営業活動に戦略的な視点を持てるようになるはずです」と語ります。

研修設計にもこだわりがあり、職種(エリア営業・法人営業・営業企画職)ごとに実務経験のあるメンバーがスキル測定結果などを分析し、強化すべきスキルに応じた最適な研修を設計しています。

中畑は「研修によって上司のサポートがあったり、少人数制の事後研修を実施したりと、研修で学んだことをすぐに実際の業務に活かせるよう注力しています。」と話します。すべての研修後には必ずアンケートを実施し、改善を重ねることで、参加者にとってより実りの多い研修となるよう進化し続けています。

さらに、営業組織に配属となった新入社員の研修にも力を入れています。

新入社員は、入社後約1か月間の集団研修を経て、8か月間のチャネルローテーションにて実際の支店営業を経験。幅広い業務理解を促します。

星川は「チャネルローテーションでは、3つのチャネルを経験します。2-3か月毎に配属となる支店が変わるので、負荷がかかる部分もありますが、メンタルヘルスモニタリングを実施し、一人ひとりを丁寧にフォローしています。」と説明します。新入社員本人や配属先の支店長、OJT担当者に行なっているアンケートでは9割以上がプログラムの効果や必要性を高く評価。正式配属後は、サポート職を経験し、エリア営業へ。適正に応じて法人営業や営業企画職などの職種に就くこともあります。

「目標」と「必要な学び」が明確になった。現場のリアルな声とは

プログラム導入から数カ月が経ち、現場では確実に変化が現れています。平川は「やらされる学習ではなく、上司が『どのスキルに注力してほしいか』を伝え、本人も『スキル成長のために何をすべきか』考えるようになりました。学びの意義が明確になったことで、社員の意欲が高まっています」と手応えを話します。

自動販売機の企画部門で管理職を務める竹内は「今回の取り組みで部門ごとのスキルが明確になりました。上司と部下が数値をもとに対話できるようになり、育成の納得感が高まりました」と実感を語ります。

「以前は上司の得意分野に評価が偏ることもありましたが、スコア化によりチーム全体の課題を把握できるようになりました。数値を用いて説明できるので、上位層との会話も深まりました。財務会計の研修も実務に役立っています。」と続けます。

キャリア開発で用いられることの多いフレームに、「WILL・CAN・MUST」の考え方があります。竹内はメンバーと接する中で「CAN(できること)が明確になったことで、WILL(やりたいこと)とMUST(やるべきこと)も整理できるようになってきた」と感じているそうです。

2024年入社でコンビニエンスストアを担当する部門に所属する浦松も、学びの成果を実感している1人です。

「私は今年の9月から今の部署へ配属となりました。部署ごとのスキルリストがあるおかげで、異動前から必要なスキルを把握することができました。上司と相談しながら自分の課題を明確にし、学びに結びつけています」と語ります。

現在は顧客との商談窓口となる「アカウントマネージャー」のポジションを目指していると話す浦松。このポジションに就くために必要なスキルとして「交渉力」にフォーカスし、自分自身に必要な学びを進めているといいます。

「周りの同期メンバーも目標を明確に持っています。1年ごとに成長を実感できるこの仕組みは、とてもいいなと感じています」と笑顔で語りました。

社員が自分ごととして学べる文化をつくる

平川は今後の展望について、「まずは営業組織内での定着を進め、社員が自ら学び成長する文化づくりに貢献します。将来的には関連会社への展開も視野に入れています」と語ります。

「定着には時間がかかると思いますが、会社からの指示として行うのではなく、自分自身の成長をサポートするツールだと感じ、活用してもらうことが、最も理想的な形だと考えています。」

社員一人ひとりが自ら継続的に学び、学んだ内容が実際の業務で活かされることで、営業組織全体の強化につながる。学びの必要性を認識している私たちだからこそ「コマーシャルラーニングモデル」は生まれ、今後さらなる進化を続けるでしょう。当社の目指す「学び続ける組織」の姿が、少しずつ形になりつつあります。

※記載された情報は、公開日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。